한국기초과학지원연구원(원장 양성광, 이하 KBSI) 디지털오믹스연구부 장경순 박사 연구팀이 동북아 3개국(한국·중국·몽골) 수도에서 동시에 포집한 초미세먼지 시료를 고분해능 분석 장비로 정밀 분석해, 총 646종의 유해 PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, 다환방향족탄화수소)*를 식별하고, 도시별로 나타나는 조성과 생태독성 차이를 규명했다고 5월 22일 밝혔다.

이번 연구는 한국이 주도한 국제공동관측 ‘FRIEND 캠페인’*을 통해 각 도시에서 동일한 시기에 시료를 포집하고, 이를 KBSI에서 통합 분석함으로써 동북아 대기오염 문제 해결을 위한 국제 협력의 모범 사례로 주목받고 있다.

기존의 초미세먼지 연구는 주로 미국 환경청(EPA)이 지정한 16종 PAH를 중심으로 배출원 확인이나 위해성 평가를 수행해 왔으나, 실제 대기 중에는 훨씬 더 다양한 유기 성분이 존재해 유해 물질 특성과 독성 실태를 정확히 파악하는 데 한계가 있었다. 또한, 시료 포집 시기와 분석 조건이 달라 도시 간 비교가 어렵고, 독성까지 종합적으로 고려한 성분 분석은 매우 제한적이었다.

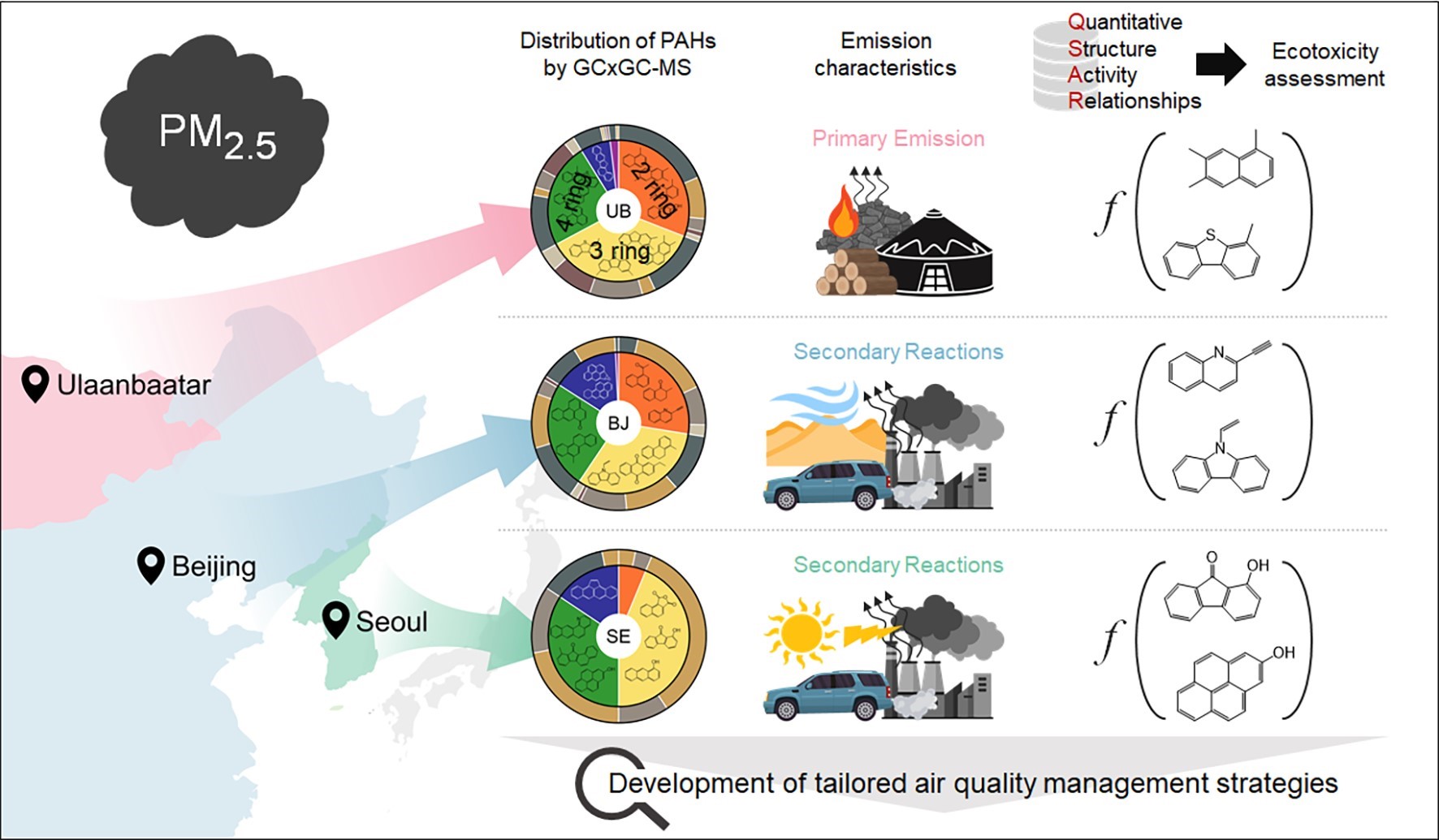

이에 본 연구는 동북아 3개국 수도에서 동시 포집한 초미세먼지 시료를 바탕으로 고분해능 이차원 가스크로마토그래피-질량분석기(GC×GC-TOF MS)*를 활용해 총 646종 PAH 성분을 확인하고, 각 성분의 분자구조를 기반으로 생태독성을 예측하였다. 이를 통해 도시별 PAH 조성과 독성 차이를 정량적으로 규명함으로써, 향후 지역 맞춤형 대기 질 개선 정책 수립과 유해 물질 저감 전략 설계에 활용할 수 있는 과학적 기반을 마련했다.

연구팀은 2020년 12월부터 2021년 1월까지 서울, 베이징, 울란바토르에서 미세먼지 PM2.5* 시료를 동시에 포집해, 동일 조건에서 비교 분석이 가능하도록 설계하였다. 수집된 시료는 유기용매를 이용해 PAHs 성분을 추출하고 농축한 뒤, 고분해능 이차원 가스크로마토그래피-질량분석기(GC×GC-TOF MS)를 활용해 수백 종의 PAH 및 관련 유기화합물을 정밀 분리하고, 스펙트럼 라이브러리와의 매칭을 통해 식별하였다. 이 장비는 복잡하게 혼합된 유기물질을 이차원 분리 구조로 분석할 수 있어, 기존 장비에 비해 훨씬 많은 유기화합물을 높은 분리능과 감도로 동시 분석할 수 있는 장점이 있다.

이후 검출된 화합물에 대해 구조 기반 독성 예측(Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR) 모델을 적용해 생태 위해도를 산출하고, 각 도시별로 유해성이 높은 주요 PAHs 성분을 도출하여 맞춤형 대기 질 개선 전략 수립의 과학적 근거를 마련하였다.

KBSI 디지털오믹스연구부 장경순 박사 연구팀은 본 연구의 전반적인 기획과 시료 전처리, 고해상도 분석 및 독성 예측, 데이터 통합 해석을 주도하였다. 초미세먼지 시료는 서울에서 이화여대 이지이 교수팀, 베이징에서 북경대 Zhijun Wu 교수팀, 울란바토르에서는 몽골 국립대 Amgalan Natsagdorj 교수팀이 각각 동시 포집하였다. 또한, 기상정보와 가스상 성분 데이터는 국내 환경과학원을 비롯해 각국의 협력 연구팀이 자체적으로 수집하였으며, PAHs를 제외한 입자상 화학 성분 정보는 이화여대, 전북대, 부산대 연구팀이 공동으로 생산한 자료를 분석에 활용하였다. 이러한 유기적인 국내·외 협력 체계를 통해 동북아 주요 도시의 대기오염 실태를 보다 정밀하고 신뢰성 있게 비교 분석할 수 있었다.

본 연구결과는 과학기술정보통신부 ‘동북아-지역 연계 초미세먼지 대응 기술개발’ 사업의 성과로, 환경유해물질 분야 최상위 학술지인 Journal of Hazardous Materials誌[논문명: “Region-specific characterization and ecotoxicity assessment of PAH compounds in winter PM2.5 from three capital cities in Northeast Asia”, IF=12.2, JCR 상위 3.35%, KBSI 김민성(공동제1저자), 이슬기다운(공동제1저자), 박문희(공동제1저자), 김영환(공동교신저자), 장경순(공동교신저자)]에 2025년 5월 7일 온라인판에 게재되었다.

KBSI 장경순 박사는 “이번 연구는 동북아 주요 도시의 초미세먼지에서 수백 종의 유해 PAHs를 분자 수준에서 정밀 분석하고, 지역별로 독성이 어떻게 다른지를 과학적으로 밝혀낸 데 의미가 있다”며, “앞으로 도시별 맞춤형 대기오염 관리 전략 마련과 국제 공조 체계 강화에 실질적으로 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. <끝>